Habitat – droit au logement

Dans cette section :

- Le Droit au Logement, c’est quoi ?

- Expériences d’Habitat et Participation

- Réseaux nationaux et internationaux

- Liens avec le travail social

- Formation pour les para-juristes

- Groupes de travail internes et externes (lobbying)

- Mappemonde Habitat pour le droit au logement

- Fléau de la financiarisation du logement

Le Droit au Logement, c’est quoi ?

Le droit au logement peut être défini de multiples manières. En langage courant, on peut dire qu’il s’agit du droit pour chacun d’avoir un endroit pour vivre décemment et dignement. Ce droit est inscrit dans plus de 100 constitutions nationales ainsi que dans plusieurs textes internationaux. Ce droit est également aujourd’hui devenu opposable dans certains pays (France – Ecosse). Cela signifie qu’une personne sans-logement peut exiger d’un tiers (Acteurs tel que l’État, la Commune, …) d’obtenir réellement un logement.

Lors d’un colloque qui s’est tenu à Bruxelles (Belgique) en 2012 sur ces questions, le Professeur de Droit – Maître Fierens – a défini de façon magistrale le droit au logement, montrant par là-même que le droit au logement ce ne sont pas que des textes de loi. Il a choisi le logement pour illustrer de manière originale son propos. Nous reproduisons ici en synthèse cette approche qui nous semble très complète.

Le droit au logement défini selon l’architecture du logement (Fierens) :

- Le Toit est la consécration formelle du droit au logement ;

- Les Murs porteurs sont les textes juridiques consacrant d’autres droits permettant d’asseoir le droit au logement ;

- La Porte signale les acteurs de l’obligation de ce droit et établit le lien avec la notion d’expulsion ;

- Les Fenêtres indiquent les éléments non juridiques indispensables pour un logement décent ;

- L’Aménagement du logement renvoie aux aspects qualitatifs du droit au logement ;

- Les Marches du perron indiquent l’effectivité du droit et les recours possibles ;

- Les Fondations renvoient au contexte sociétal dans lequel doit se vivre le droit au logement.

Il est la consécration formelle du droit au logement. Cette consécration relève du droit international et peut relever – selon les pays – du droit national (les Constitutions, etc.). Au niveau international, nous trouvons :

- Déclaration universelle des Droits de l’Homme (article 25 §1)

- Pacte international relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (article 11 §1)

- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 34 §3)

- Charte sociale révisée (articles 16 – 23 – 30 – 31)

- Principes de Jakarta sur les droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité des genres (principe 15)

Les autres droits humains qui sont en étroite relation avec le droit au logement et par exemple :

- Les autres droits fondamentaux, définis comme indivisibles (DESC = Droits Économiques, Sociaux et Culturels), dont le droit à la protection contre la pauvreté et la misère.

- Les droits faisant référence à la dignité humaine et proposant dès lors un droit à l’aide sociale.

- Les droits ayant trait à la non-discrimination (de race, couleur, sexe, langue, …) et pouvant être mis en lien avec l’accès au logement.)

Elle “porte” sur les acteurs qui ont la charge de mettre en place ce droit au logement.

A l’échelle des États-nations, il semble qu’idéalement, chaque État devrait s’engager à 3 niveaux d’obligation pour que le droit au logement puisse être effectif :

- Respecter le droit : l’État ne peut priver quiconque d’un accès au logement (parc public, parc privé et autres alternatives de logement)

- Protéger le droit : l’État doit également veiller à ce qu’aucune personne physique ou morale ne puisse priver un individu de l’accès au logement.

- Réaliser le droit : l’État doit tout faire pour que ce droit soit réalisé : accorder des ressources spécifiques pour se loger – proposer un parc de logements sociaux – protéger les locataires contre les abus de certains propriétaires – limiter l’écart entre le revenu et le coût du logement – … mettre en œuvre un droit au logement “opposable” – …

Ceci renvoie à la notion de “propriété privée” qui n’est pas forcément un droit absolu (ce qu’affirment certaines constitutions). En Europe, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rappelé en 1986 “qu’on ne peut abandonner le logement aux forces du marché”.

Par ailleurs, la porte peut également faire référence à la question des expulsions ou des évictions. Selon les pays, il existe des législations qui explicitent les procédures permettant de mettre quelqu’un à la “porte” de son logement. Certains pays connaissent également la notion de moratoire, c’est-à-dire que certaines conditions rendent temporairement impossible l’expulsion (ex : en plein hiver).

Parce qu’habiter signifie plus que se loger !!!

Les fenêtres fermées suggèrent que les habitants ont droit à un espace suffisant, un confort et une intimité minimum.

Les fenêtres ouvertes suggèrent que le droit au logement signifie également que ce logement doit être situé dans un environnement adéquat : à proximité de l’emploi, de la mobilité, des écoles, des établissements de soin,… Il s’agit de pouvoir habiter un quartier, de pouvoir tisser des relations avec le voisinage et de pouvoir entretenir des relations familiales.

Parce qu’habiter signifie plus que se loger !!!

Le droit au logement doit dépasser la notion de droit à un toit, un abri, un hébergement … Mais doit inclure d’autres aspects, relevant de notions plus qualitatives :

- La Déclaration universelle des Droits de l’Homme et la Charte sociale révisée parlent d’un logement qui doit “permettre à une ‘famille’ au sens large d’habiter.”

- Certaines Constitutions ou textes juridiques stipulent les termes de “logement décent” “logement digne”

- Le Pacte international relatif aux DESC (ou PIDESC) parle de “logement suffisant”

Il s’agit de définir les conditions d’accès au droit au logement. Parmi les actions permettant aux habitants de pouvoir faire usage de ce droit au logement, on peut citer :

- La mise en place d’organes d’informations

- La mise en place d’organes afin de proposer une aide juridique de première ligne

- La mise en place d’organes de médiation

- Le droit au “recours”, dans un délai raisonnable

- Le droit d’accès à la justice et le droit à un procès équitable

- La nécessité que les divers niveaux de responsabilités (au niveau national ou international) puissent se concerter

Par “fondations”, il faut entendre les enjeux de citoyenneté et de société qui vont permettre la mise en œuvre du droit au logement :

- D’une part la capacité donnée aux habitants de pouvoir se penser et se vivre comme “sujets de droit”. Les droits de l’homme ne doivent pas se mériter ! Ils sont un droit !!!

- D’autre part, le droit au logement doit être un enjeu global de société, en lien avec la nécessité de tisser ou de retisser du lien social. Ceci en appelle aux choix de société ainsi qu’à la responsabilité individuelle et collective face au droit au logement, et ce dans chaque société.

Source : J. Fierens, “S’il te plaît, dessine-moi un logement” in Droit au logement : vers une obligation de résultat ? La Charte, Bruxelles, 2013, pp 131-154.

Expériences d’Habitat et Participation

Si la participation en matière d’habitat se trouve aux racines de l’asbl et que cette participation a des liens avec le droit au logement dans son acception politique, il est clair que ce n’est qu’à partir du début des années ’90 qu’H&P a commencé vraiment à s’intéresser à la thématique du droit au logement. C’est Philippe Debry qui a amené cette dimension via un regard plus politique.

De manière succincte, voici les voies dans lesquelles H&P s’est investi au fil des années, parfois seul, parfois avec des partenaires.

Les réseaux nationaux et internationaux pour le droit au logement sont des acteurs très politisés pour lesquels le droit au logement doit par définition primer sur le droit de propriété. Cela peut s’exprimer par le fait de soutenir que la propriété devrait avoir une fonction sociale (ce qu’attestent certaines constitutions dans le monde). Parmi tous les réseaux auxquels H&P adhère, citons :

- Habitat International Coalition (HIC), sans doute le plus ancien réseau mondial qui s’est créé en 1976 à Vancouver dans le cadre de la première rencontre des Nations Unies (UNHABITAT). Il reste un acteur-clé de négociation avec le politique au niveau international.

- Alliance Internationale des Habitants (AIH), réseau mondial qui met l’habitant au centre et a développé les activités « Zéro Expulsion ».

- European Action Coalition (EAC), réseau européen composé de structures militantes pour le droit au logement. Ils sont connus pour leur action annuelle « Housing Action Day ».

- Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) dont nous avons été membre dès le début, un acteur bien connu à Bruxelles. Ses cahiers de propositions sont intéressants, sa lutte contre les logements vides est une constante ainsi que sa demande d’accroître le parc de logements sociaux à Bruxelles. Un outil très judicieux de suivi des engagements politiques est appelé le baromètre du logement. Ils ont des positions claires quant à la grille des loyers.

- Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH) dont nous sommes membre depuis le départ, un acteur qui agit en Wallonie, notamment pour permettre aux habitants qui vivent en zone de loisir d’obtenir des droits pour leur logement léger. Mais d’autres sujets sont abordés comme la lutte contre les logements inoccupés qui reste un challenge permanent.

- Réseau Brabançon pour le Droit au Logement (RBDL) agit au niveau de la Province de Brabant wallon. Parmi ses thématiques de travail, citons l’habitat léger et la mise en place des « marches du vide » pour dénoncer les logements vides de manière active et positive. La Province de Brabant wallon est ainsi abordée spécifiquement sous l’angle du droit au logement.

Depuis 2004, H&P est également très engagé aux côtés d’acteurs wallons et français qui veulent faire progresser la reconnaissance de l’accompagnement social en matière d’habitat comme une forme de droit au logement. Les travaux menés durant 20 ans (programme INTERREG) ont permis de définir l’accompagnement social, d’aider à la création des APL en Région wallonne, de travailler la notion d’engagement militant des travailleurs sociaux. Le Site Internet accompagnement-social.eu a été élaboré au fil des années par H&P, en collaboration avec ses partenaires, mais il relève davantage de l’outillothèque en travail social que de l’engagement militant. Les politiques (au niveau régional et européen) ont été régulièrement sollicités.

H&P a, durant les années 2000-2010 (projets européens GRUNDTVIG), réalisé plusieurs missions partenariales afin de soutenir la formation de para-juristes. L’idée est simple : outiller les personnes qui rencontrent des problèmes de droit au logement (expulsions, …) afin qu’elles puissent mieux se défendre. Par exemple, en sachant que demander à leurs avocats, comment mobiliser les media ou des personnes connues qui veulent les aider, réfléchir à la légitimité de l’action collective. L’occasion de mieux comprendre la différence entre ce qui est juste, ce qui est permis et ce qui est légal. En partenariat avec des Français, des Italiens, des Espagnols et des Hongrois, nous avons ainsi développé une boîte à outils et un Site Internet avec tous les outils réalisés. L’objectif ultime (non atteint) étant de créer une école populaire de droit au niveau européen.

Que ce soit via notre agrément Éducation Permanente ou via d’autres activités, H&P développe depuis de nombreuses années des plaidoyers ou carnet de revendications-propositions qui sont présentés dès que possible aux politiques.

Ces dossiers sont en général le fruit de nombreuses rencontres qui permettent d’identifier les difficultés, puis de faire des suggestions pour améliorer la situation.

Durant plus de 10 ans, Habitat et Participation, avec l’aide de nombreux réseaux internationaux pour le droit au logement dans le monde, a développé un Site Internet intitulé « Mappemonde de l’Habitat ».

Ce site présente la situation du droit au logement, pays par pays, à travers ce qu’en disent les militants de terrain. Il ne s’agit ni d’une approche académique ni d’une approche scientifique, mais de réalités décrites par les personnes qui vivent dans leurs pays respectifs et subissent des violences en matière de droit au logement. Un lexique de plus de 90 mots-concepts permet également d’appréhender certains éléments en lien avec le droit au logement, avec si possible des visions croisées.

Au fil des activités, il est apparu de plus en plus évident qu’un facteur majeur de crise du logement était que ce bien de première nécessité, ce droit constitutionnel, devienne un simple produit sur un marché fluctuant et soumis à la spéculation (tant pour le bâti que pour le foncier).

Interrogeant les acteurs du droit au logement, H&P a développé une compréhension de ce signifie la financiarisation du logement : ses causes, ses conséquences et surtout les multiples formes que cette financiarisation peut prendre. S’appuyant sur les propos du Professeur Manuel Aalbers (KUL), il semble évident que toute politique qui contraint à l’endettement ou au ré-endettement des ménages favorise in fine des formes de financiarisation du logement.

L’occasion, dans le cadre d’une publication, de lier la définition du droit de propriété, la petite histoire de l’emprunt hypothécaire qui a conduit à certaines crises (comme celle de 1929), la définition de la spéculation et de la financiarisation (deux concepts différents), les conséquences multiples et les alternatives en matière d’habitat comme réponse.

Parmi les manifestations de la financiarisation, citons la crise de l’emprunt hypothécaire avec parfois la perte de logement (comme en Espagne lors de la crise des subprimes), la privatisation du logement social (dans la foulée du Right to buy de Margaret Tatcher en 1984), la résiduation (ou jeu de vase communicant entre perte de logements sociaux et paupérisation), la gentrification urbaine (l’abandon des centres villes ou de certains quartiers par les plus pauvres qui doivent installer ailleurs), la touristification (ou la diminution des logements pour vivre au profit de l’augmentation des logements destinés aux touristes, style AIRBNB), l’accaparement des terres (du foncier, pour le rendre financièrement inaccessible), les expulsions massives (parfois à coup de bulldozers dans certaines pays).

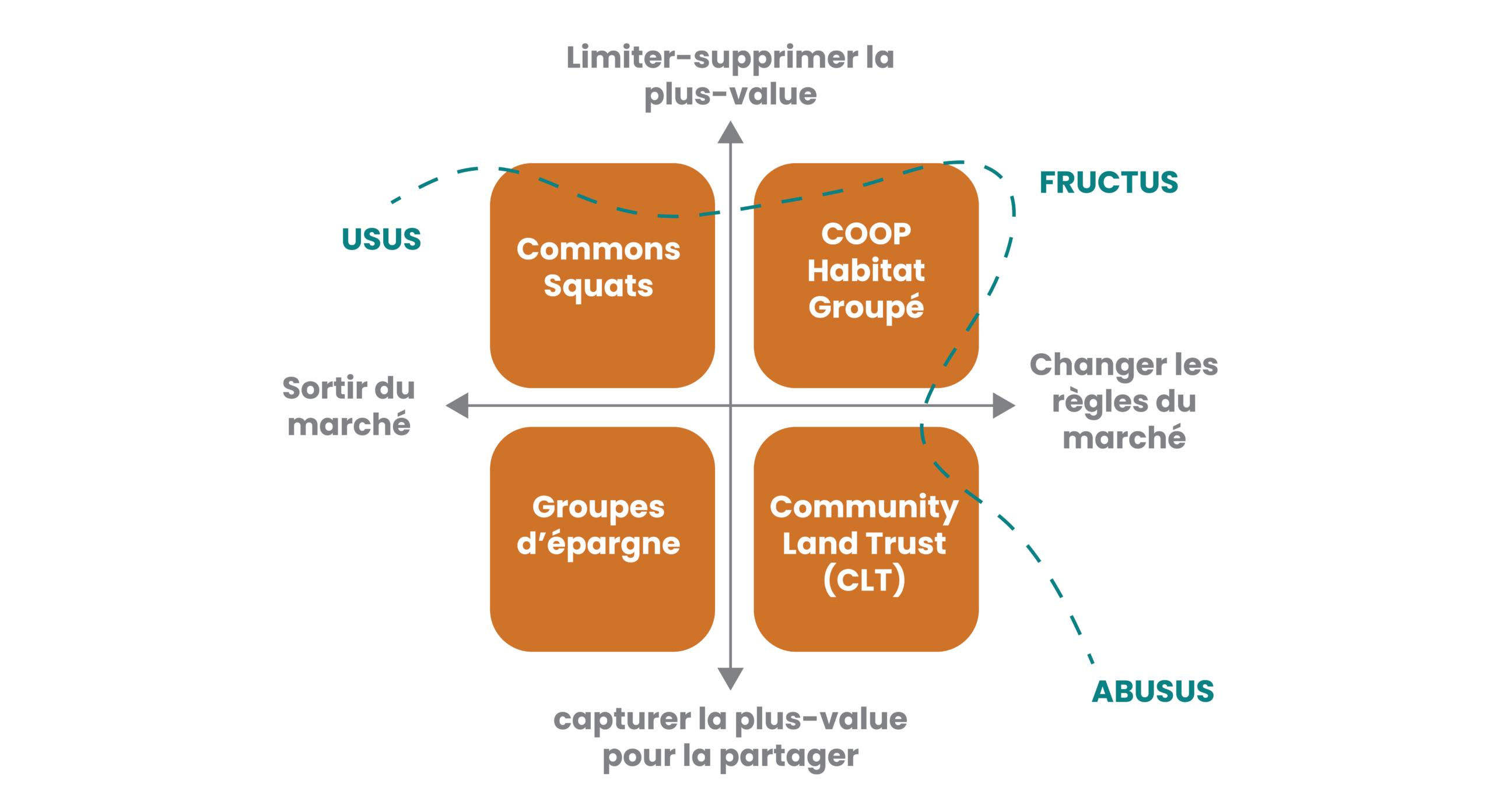

Grille de modèles en tension :

Dès lors, H&P a développé une réflexion autour des alternatives habitat afin de démontrer que c’est bien leur relation aux marchés (bâti – foncier) qui leur permet de résister aux crises, qui permet aux habitants de ne pas perdre leurs logements. En effet, selon les modèles, on peut constater 4 comportements permettant de résister à la financiarisation afin de rendre plus effectif le droit au logement :

- Sortir du marché ou des marchés

- Changer les règles du ou des marchés

- Limiter voire supprimer la plus-value

- Capturer la plus-value pour la partager

Visio-conférence co-organisée avec le RBDH qui illustre concrètement ce que signifie la financiarisation du logement à Bruxelles:

Colloque sur la financiarisation à Bruxelles que nous avons co-organisé avec le RBDH :